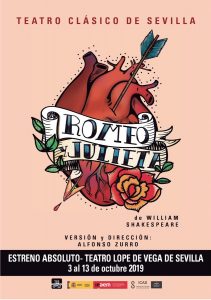

La compañía Teatro Clásico de Sevilla estrena su versión de «Romeo y Julieta» ante un público entregado. Dirigida por Alfonso Zurro, y con producción de Juan Motilla y Noelia Díez, el montaje supone una nueva vuelta de tuerca a la tragedia shakesperiana.

Para la mayor parte de los investigadores, la génesis de la tragedia amorosa más popular de la historia se remonta al Medievo. Así, partiendo de un relato legendario, Masuccio Salernitano, un funcionario italiano de la corte de Alfonso V de Aragón, crearía una suerte de novela en el siglo XV, Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti, a la que tiempo después daría réplica otro compatriota, Luigi Da Porto, cambiando los nombres de los protagonistas, Mariotto y Giannozza, por Romeo y Giulietta, y trasladando la acción a Verona.  No obstante, la versión más conocida del relato, y que sirvió de fuente directa a William Shakespeare, fue la obra de un tercer italiano, el obispo de Agen y tardío imitador de Giovanni Boccaccio, Mateo Bandello. Por cierto que este trabajo, de título interminable —La sfortunata morte di due infelicissime amanti che l’uno di veleno e l’altro de dolore morirono, con vari accidenti—, no solo inspiró al Bardo de Stratford, sino también al genio español Félix Lope de Vega y Carpio. Y es que, aunque parezca increíble, el autor de Fuenteovejuna dio a luz su propia exégesis de Romeo y Julieta, inspirada en la novela del escritor renacentista y publicada en 1647: Castelvines y Monteses. Y decimos «inspirada» porque, aunque el término «plagio» aparece por primera vez en escritos del poeta Marcial (siglo I d. C.), no será hasta el siglo XIX cuando la progresiva protección jurídica otorgada a la creación intelectual lo convierta en delito. En cualquier caso, la vía inglesa de la que parte Shakespeare es el poema The Tragicall History of Romeus and Juliet, del poeta Arthur Brooke (1562). Para algunos, una mera adaptación anglosajona del relato de Bandello; para otros, una paráfrasis independiente.

No obstante, la versión más conocida del relato, y que sirvió de fuente directa a William Shakespeare, fue la obra de un tercer italiano, el obispo de Agen y tardío imitador de Giovanni Boccaccio, Mateo Bandello. Por cierto que este trabajo, de título interminable —La sfortunata morte di due infelicissime amanti che l’uno di veleno e l’altro de dolore morirono, con vari accidenti—, no solo inspiró al Bardo de Stratford, sino también al genio español Félix Lope de Vega y Carpio. Y es que, aunque parezca increíble, el autor de Fuenteovejuna dio a luz su propia exégesis de Romeo y Julieta, inspirada en la novela del escritor renacentista y publicada en 1647: Castelvines y Monteses. Y decimos «inspirada» porque, aunque el término «plagio» aparece por primera vez en escritos del poeta Marcial (siglo I d. C.), no será hasta el siglo XIX cuando la progresiva protección jurídica otorgada a la creación intelectual lo convierta en delito. En cualquier caso, la vía inglesa de la que parte Shakespeare es el poema The Tragicall History of Romeus and Juliet, del poeta Arthur Brooke (1562). Para algunos, una mera adaptación anglosajona del relato de Bandello; para otros, una paráfrasis independiente.

Impecable trabajo de dirección

Partiendo del egregio respeto que la profesión suele profesarle a Shakespeare —la última versión ‘canónica’ de Romeo y Julieta que pisó el Lope la firmaba Pablo Neruda (año 2000)—, el proyecto de Teatro Clásico de Sevilla puede calificarse ante todo de inteligente. Y lo es, en primer lugar, por confiar una vez más el timón a Alfonso Zurro. No en vano, en la cabeza del director salmantino se concentran todas las claves que necesita el teatro español para llegar a las nuevas generaciones, partiendo de los textos ancestrales. Una labor en la que coincide con otros tótems de la escena contemporánea, como Eduardo Vasco, Helena Pimenta o Ernesto Caballero, y que, a su vez, recibieron el testigo de manos de José Tamayo, Miguel Narros o Adolfo Marsillach. Ahí es nada. En este sentido, el creador de La Jácara posee la capacidad de conservar la esencia de los autores a los que adapta sin renunciar jamás a su sello. E incluso, en ocasiones, superándolos. Muchas veces teniendo que enfrentarse a limitaciones presupuestarias, de casting y otros factores que hacen del teatro un mal negocio, ahora y siempre. Su impecable trabajo al frente de la difícil Luces de Bohemia confirma nuestro argumento; al igual que los galardones y reconocimientos que la compañía viene cosechando desde su llegada. Por eso, insistimos, poner en sus manos este Romeo y Julieta —un arma de doble filo, se enfoque como se enfoque— es la mejor decisión posible, pues, sobre el enorme trabajo actoral, técnico y de producción, siempre planea su talento.

Las dos Españas

Ambientada en la década de los años 30, y con unos protagonistas desconocidos para el gran público —estos son los dos primeros aciertos del proyecto—, la lectura que el TCS hace del drama shakesperiano comienza por desligarlo completamente de Hamlet, el título que dio inicio al lustro de éxitos de la compañía. Esa es otra de las virtudes de Zurro así como del tándem de productores Motilla-Díez: su capacidad para reinventarse. Lo fácil hubiese sido repetir los esquemas de aquel multipremiado montaje.  Sin embargo, esta nueva mirada a los amantes de Verona, lejos de traicionar al original de 1595, potencia su discurso, explorando nuevas sendas de transmisión y contextualizándolo en un espacio mucho más cercano en el tiempo y la memoria (histórica). Ni que decir tiene que la elección del locus horribilis va acorde con una revisión exhaustiva del relato en la que no faltan alusiones a las políticas extremas, los odios atávicos y, por supuesto, las dos Españas. Como ya hiciera en La Principita, el autor de Farsas maravillosas no pierde ocasión de utilizar el aparato escénico como material de denuncia. Aquí, una vez más, acierta; tanto en la forma como en el fondo. Al igual que atina al despojar de toda ñoñería y amaneramiento un libreto que, pese a su calidad, no ha envejecido del todo bien. Eso se advierte ya desde la irrupción de Manuel Monteagudo en escena. Y es que su ruptura de la cuarta pared, a modo de demiurgo, presagia una función nada convencional en la que el ritmo palpita en cada frase y en cada transición, pese a sus casi dos horas de duración.

Sin embargo, esta nueva mirada a los amantes de Verona, lejos de traicionar al original de 1595, potencia su discurso, explorando nuevas sendas de transmisión y contextualizándolo en un espacio mucho más cercano en el tiempo y la memoria (histórica). Ni que decir tiene que la elección del locus horribilis va acorde con una revisión exhaustiva del relato en la que no faltan alusiones a las políticas extremas, los odios atávicos y, por supuesto, las dos Españas. Como ya hiciera en La Principita, el autor de Farsas maravillosas no pierde ocasión de utilizar el aparato escénico como material de denuncia. Aquí, una vez más, acierta; tanto en la forma como en el fondo. Al igual que atina al despojar de toda ñoñería y amaneramiento un libreto que, pese a su calidad, no ha envejecido del todo bien. Eso se advierte ya desde la irrupción de Manuel Monteagudo en escena. Y es que su ruptura de la cuarta pared, a modo de demiurgo, presagia una función nada convencional en la que el ritmo palpita en cada frase y en cada transición, pese a sus casi dos horas de duración.

Un casting a la altura

Si brillante está el actor granadino en su rol de fray Lorenzo —aquí monje dominico, por obra y capricho de Carmen y Flores de Giles—, no menos están sus compañeros «adultos» en los papeles secundarios. Comenzando por Amparo Marín, que dota de un carisma original —con buena dosis de picante— a la entrañable Ama, y continuando con Rebeca Torres y Antonio Campos como señores Capuleto. Ambos cumplen con gran solvencia, pese a la escasa presencia de sus personajes. Y es que Romeo y Julieta es la creación de un joven (Shakespeare), protagonizada por jóvenes (los amantes y su círculo más cercano) y destinada a otros muchos jóvenes (el público púber y aquel que rejuvenece con cada visionado). Por tanto, los reyes de la función son, además de Ángel Palacios (Romeo) y Lara Grados (Julieta), dos actores inmensos que darán mucho que hablar en el futuro, los estupendos Luis Alberto Domínguez —en el insustancial y a la vez necesario papel de Benvolio—, José Luis Bustillo como Paris-Tebaldo —ambas creaciones están tan alejadas una de la otra que merecen nuestro aplauso— y, muy especialmente, Santi Rivera, dando vida a Mercucio. Ya es difícil encarnar al «más claro acaparador del escenario en todo Shakespeare», como lo definió Harold Bloom; pero aún lo es más cuando el director exige una piel tan dúctil y poética como la que luce el actor en esta versión. Solo por su escena final, vigorosa y emocionante, merece la pena pagar la entrada (nunca expresó tanto una simple pelota…). En el apartado técnico hay que mencionar la escenografía de Curt Allen Wilmer, que sin ser la más brillante de su trayectoria rezuma eficiencia y funcionalidad; la iluminación de Florencio Ortiz —que mejora, y mucho, el trabajo del anterior—; el maquillaje y la peluquería de Manolo Cortés —elegantísima en su conjunto—; la cuidada coreografía de Isa Ramírez y el espacio sonoro de Jasio Velasco, lírico a la vez que potente.