Todos conocen a Scrooge, el viejo avariento de «Cuento de Navidad» de Charles Dickens, pero pocos a Cecilina, la niña protagonista de «La mula y el buey» de Pérez Galdós. Y es que, pese a la grandeza de nuestros clásicos (desde Bécquer a Clarín, pasando por Blasco Ibáñez), en asuntos de Navidad, los españoles continúan decantándose por las letras anglosajonas

El origen de la Navidad se remonta, como poco, dos mil quinientos años atrás, cuando los ciudadanos romanos celebraban una fiesta llamada Saturnalia coincidente con el solsticio de invierno. Dicha cita tenía lugar el 25 de diciembre, si bien en otras culturas antiguas, como la persa o la griega, la festividad solía ubicarse en torno al 21, aunque siempre como exaltación del dios sol (también llamado Vulcano, Cronos o Nimrod). Cabe decir que, a partir del siglo III, los primeros cristianos se opusieron a unas celebraciones caracterizadas por el descontrol, dando lugar a un nuevo concepto que hallaría su primer aliado en la cultura anglosajona. De esta manera hoy pocos discuten que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, el rey del Sol («sun» en inglés) por la del nacimiento del hijo de Dios («son»). Tiempo después, cuando la religión cristiana ya era oficial en todo el imperio, Justiniano la declaró como unas fiestas cívicas, evolucionando a lo largo de toda la Edad Media y continuando su periplo durante la Moderna.

La reinvención británica

Una vez más debemos acudir al mundo anglosajón para explicar las fuentes de nuestra actual Navidad. Y es que aunque hoy nos parezca descabellado, la celebración del nacimiento de Jesús estaba abocada a su desaparición en la Inglaterra de principios del XIX. Esto se debía básicamente a los enfrentamientos entre protestantes y católicos surgidos un siglo y medio antes, y que llegaron a expandirse a los Estados Unidos por medio de los colonos. Baste como ejemplo que a mediados del diecisiete la Navidad era ilegal en Boston, mientras que los cristianos de Nueva York podían celebrarla libremente. Todo esto cambió a partir de 1820, cuando las viejas tensiones comenzaron a aliviarse en Inglaterra y los escritores decidieron reinventar la fiesta —Vieja Navidad de Washington Irving (publicada en España por El Paseo Editorial) deja buena constancia de ello—. En una época en la que el capitalismo liberal comenzaba su triunfal conquista, la industria literaria vio un filón en las publicaciones navideñas, especialmente tras la irrupción de Charles Dickens, sin duda el mejor autor del género, cuyo A Christmas Carol (1843) desempeñó un papel fundamental en el proceso. A esto se sumó la pasión de la monarquía por la cita invernal. Y es que muchos de los usos actuales proceden del período victoriano, por ejemplo la importancia de reunir a la familia. La reina Victoria y el príncipe Alberto fueron padres de nueve hijos, algo reiteradamente retratado por la prensa de la época y que no pasó desapercibido para los aristócratas, la emergente clase media y la burguesía, dando inicio al gusto por lo hogareño, especialmente durante las fiestas. Una de las tradiciones legadas por los monarcas fue la de colocar el árbol de Navidad, algo usual en la Alemania del XIX, que Alberto ‘importó’ con acierto desde el palacio de Buckingham. Asimismo el príncipe regente fue un pionero a la hora de hacer regalos en la adusta Inglaterra, estableciendo la costumbre de colocarlos envueltos bajo el decorado abeto.

De Charles Dickens a Conan Doyle

Como bien señala el traductor Miguel Ángel Pérez Pérez, «el público victoriano gustaba de leer todo tipo de textos en tan ‘señaladas fechas’», desde aquellas «que trataban directamente de esa festividad y de su espíritu», hasta «cuentos de misterio y miedo que gozaban de especial aceptación en esos días festivos». De ahí que los responsables de Alianza decidieran reunir en Cuentos victorianos de Navidad tanto las creaciones dickensianas más cándidas —el volumen comienza con La historia de los duendes que robaron un sacristán, de 1836— como los retratos realistas de Anthony Trollope, uno de los novelistas ingleses más prolíficos y populares. De Trollope, al que la editorial asturiana dÉpoca está dedicando incontables esfuerzos para su recuperación, esta nueva antología recoge dos bellas muestras: La rama de muérdago, de 1861, y Navidad en Thompson Hall, de 1876. Ambos ejemplifican el gusto por el detalle y la minuciosidad de la que hizo gala el autor, pero sin perder de vista los sentimientos. Otro literato de altura, de los varios incluidos por Alianza, es Wilkie Collins, considerado uno de los grandes creadores de la novela policíaca, y que fuese amigo íntimo de Charles Dickens. Como nota curiosa hemos de mencionar que Collins era adicto al opio, el cual consumía en forma de láudano para aliviar los dolores provocados por su artritis. Esta adicción le llevó a experimentar ilusiones de todo tipo, condicionando severamente la redacción de uno de sus títulos más célebres, La piedra lunar. Pese a sus limitaciones, de su pluma salieron veintisiete novelas, catorce obras de teatro y un centenar de piezas de no ficción, aunque La dama de blanco es, probablemente, su mejor creación. En Cuentos victorianos de Navidad, Wilkie Collins aparece representado por La máscara robada o El misterio de la caja de caudales, un relato de misterio en el que Shakespeare se erige como inesperado protagonista a través de un viejo actor que guarda su busto de yeso como un tesoro. La terna masculina se completa con dos relatos de Arthur Conan Doyle; el primero de ellos titulado Una nochebuena trepidante y publicado en 1883, mientras que el segundo nos devuelve a su personaje más célebre, el detective Sherlock Holmes, a quien el autor escocés sitúa en La aventura del carbúnculo azul coincidiendo con las navidades de 1892.

Dos damas olvidadas

Charlotte Eliza Lawson Cowan (1832-1906) pasaría a la historia de la literatura con el nombre de su marido, James H. Riddell, demostrando que las mujeres tenían mucho que decir en materia de letras. Pese a su existencia desgraciada, esta británica nacida en Irlanda del Norte llegaría a firmar más de cincuenta libros, destacando especialmente sus historias de fantasmas, y llegando a dirigir St. James’s Magazine, la más prestigiosa revista de la década de 1860 en Inglaterra. Hoy pocos la recuerdan, si bien La casa deshabitada posee todos los ingredientes para ser considerada una de las mejores y más elegantes historias de misterio de la época victoriana. De este modo, Charlotte Riddell no podía faltar en el volumen de Alianza —sus relatos suelen estar presentes en casi todas las buenas antologías de aquella etapa—, optando en esta ocasión por Un extraño juego navideño, de 1866. En el mismo se narra la historia de los hermanos John y Clare Lester, quienes tras heredar una mansión cuyo dueño ha fallecido en extrañas circunstancias, descubren que su nueva propiedad esconde un terrible secreto. Junto a ella figura Juliana Horatia Ewing, autora de cuentos para niños nacida en Sheffield en 1841 y que fallecería a la edad de cuarenta y tres años dejando tras de sí una importante colección de títulos. La crítica calificó sus creaciones como «las primeras novelas infantiles sobresalientes en la literatura inglesa», siendo asimismo un fiel reflejo de la vida militar y anglicana, muy presente en su familia. Baste decir que uno de sus principales admiradores fue Rudyard Kipling, quien afirmaba conocer algunos de sus libros casi de memoria. En este caso, Ewing nos sorprende con Dragones: un cuento de nochebuena (1870), un relato teñido de fantasía que hará las delicias de los lectores más jóvenes.

La temática navideña en España

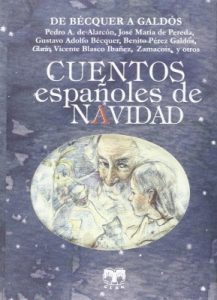

Pese a la enorme aportación de Gran Bretaña a la revitalización y exportación de las fiestas de Navidad a través de la literatura, el siglo XIX asistió igualmente a la explosión del género en España, cuyas pautas seguían el dictado de autores como Hans Christian Andersen —otro allegado de Dickens—, quien supo poner el acento sentimental necesario con La niña de los fósforos o La pequeña cerillera, publicado originalmente en danés en diciembre de 1845. Según Rafael Alarcón Sierra, «la plena maduración del relato de temática navideña como algo consustancial a la celebración de la fiesta cristiana está ligada a dos fenómenos propios de los tiempos modernos. Por un lado, el gran crecimiento que la prensa periódica experimenta gradualmente a lo largo del siglo XIX (…) Por otro lado, esta producción editorial se basa en la demanda de ver reproducida una y otra vez la historia de la festividad que se conmemora». En este sentido el cuento español de Navidad —cuya primera aproximación tendría lugar con las recopilaciones folclóricas de Fernán Caballero durante el Romanticismo—, adquiere su fortaleza coincidiendo con el Realismo y el Naturalismo. Por tanto, los autores patrios iniciadores del género están encuadrados en la segunda mitad del siglo XIX, e incluyen tanto a artífices de cuentos como a maestros del periodismo y del costumbrismo satírico. Gracias a la labor de recopilación de la editorial madrileña Clan, los lectores del siglo XXI podemos disfrutar de estas bellísimas creaciones —muchas de ellas perdidas en la memoria— que nada tienen que envidiarle a las obras victorianas. Así, las páginas de Cuentos españoles de Navidad reúnen a maestros de nuestras letras como Galdós, Clarín o Blasco Ibáñez, junto a otros insignes menos populares como Luis Taboada o Joaquín Dicenta.

Maese Pérez frente a Don Juan

Probablemente el autor más universal de cuantos pueblan la antología publicada por Clan es Gustavo Adolfo Bécquer. Nacido en Sevilla en febrero de 1836 y huérfano desde edad temprana, su propia vida podría haber servido de argumento para un folletín decimonónico. Idealista por naturaleza y condenado a una vida de anhelos insatisfechos, el mito tejido en torno al personaje supera con mucho el conocimiento que tenemos de su persona. Además de sus trabajos periodísticos y la muy estimable Cartas desde mi celda, Bécquer nos legó sus Rimas —por cierto publicadas tras su muerte— y sobre todo las Leyendas, auténtico hallazgo para las letras del XIX que hoy forman parte de nuestra memoria colectiva. En el caso de Maese Pérez el organista (1861), situada en su ciudad natal y recogida acertadamente en Cuentos españoles de Navidad, Gustavo Adolfo acierta al combinar la verosimilitud del relato de costumbres con lo sobrenatural, logrando crear una atmósfera misteriosa que logra hechizarnos. Al estar ambientado en un escenario real, el sevillano convento de Santa Inés —casualmente de actualidad por la restauración de su órgano—, el argumento resulta doblemente apasionante. Frente al cóctel religioso-fantástico que nos propone Bécquer, el lector que se aproxime a esta miscelánea podrá encontrar incluso una historia sobre Don Juan. Y decimos bien, ‘Don Juan’, el arquetipo creado por Tirso de Molina en el siglo diecisiete y que Zorrilla supo elevar a sus cotas más altas a partir de 1844. En esta ocasión su autor es Eduardo Zamacois, escritor nacido en Cuba y desconocido para el gran público que, sin embargo, fue un gran artífice de las letras hispanas de finales del XIX y principios del XX —tanto en su faceta de autor como de editor—. Boda eterna (La nochebuena de Don Juan) se publicó un 25 de diciembre de 1898 y en él se trasluce la profunda admiración que Zamacois profesaba por el personaje, quien, lejos de sus versiones canónicas, se nos presenta en su etapa madura durante una fría nochebuena en la que hace balance de su vida. Una existencia marcada por los placeres y el lujo que, paradójicamente, no le ha permitido ser feliz. Una vez más, y al igual que ocurría con Bécquer, la atmósfera consigue trasladarnos al escenario de la acción —aquí mucho más pausada y reflexiva— dando lugar a un final sublime.

El costumbrismo de Alarcón y Pereda

Otra historia navideña cargada de emotividad es La nochebuena del poeta de Pedro Antonio de Alarcón, cuya obra más conocida es El sombrero de tres picos. Dotado de una capacidad innata para narrar, el escritor de Guadix probó casi todos los géneros, desde la poesía al drama, pasando por la literatura de viajes. Entre sus lecturas de cabecera figuraban Edgar Allan Poe y Fernán Caballero, lo cual se percibe en sus lúcidas recreaciones, a medio camino entre lo realista y lo romántico. En esta ocasión Alarcón vuelve sobre sus pasos hasta convertirse en un niño de siete años que asiste a su primera nochebuena en familia. Heredero de las costumbres andaluzas, en el relato de 1855 no faltan alusiones a las comidas típicas —desde los mantecados y los dulces de las monjas al aguardiente de guindas— así como a los villancicos: «La nochebuena se viene / la nochebuena se va / y nosotros nos iremos / y no volveremos más». En una línea similar se halla La noche de Navidad, del cántabro José María de Pereda, emblema de la novela regionalista y miembro de la Real Academia de la Lengua desde 1872 hasta la fecha de su muerte. Tan solo por la riqueza de su léxico, extraído de la cotidianeidad del pueblo montañés, merece la pena su lectura.

Galdós, Clarín y el padre Coloma

Algunos especialistas lo consideran el mayor novelista español después de Cervantes, y no es para menos. No en vano, el canario Benito Pérez Galdós transformó el panorama literario de su época, aportando una expresividad y una hondura psicológica a sus personajes de tal calibre que incluso fue propuesto al Nobel en 1912. Soltero hasta su muerte, su vida estuvo consagrada a la política y las letras, donde nos dejó una colección de títulos tan vasta como exquisita. Célebres son sus Episodios Nacionales, redactados entre 1873 y 1912, así como las novelas Fortunata y Jacinta, La fontana de oro o Marianela. En su faceta navideña, Galdós publicó en La Ilustración Española y Americana un delicado relato que lleva por título La mula y el buey. Corría el año 1876 y seis meses antes Cánovas del Castillo había promulgado una nueva Constitución. En sus escasas líneas los lectores pueden encontrar todas las virtudes de este colosal escritor, destacando especialmente el tratamiento de su protagonista, una niña llamada Cecilina, a la que Galdós transforma en ángel con su habitual virtuosismo. El genio de Leopoldo Alas ‘Clarín’ igualmente sobresale en la antología de Clan, en este caso aparejado a la figura del diablo —José Echegaray también dedica su cuento a dicho personaje—, mientras que Blasco Ibáñez opta por la recurrente lotería, al igual que el relegado Eduardo del Palacio, cuyos pseudónimos ‘Sentimientos’, ‘Canseco’ y ‘Sultán’ figuraron en las páginas de El Imparcial, El Liberal y El Globo durante la segunda mitad del XIX. Otros autores postergados por el público y resucitados en este volumen son José Ortega Munilla, Luis Bonafoux, Jacinto Octavio Picón o Isidoro Fernández Flórez. Incluso el padre Coloma —creador del ‘Ratón Pérez’—, tiene espacio en unas páginas bellamente ilustradas por Marina Arespacochaga y envueltas con el mejor gusto. Y es que la Navidad da para mucho en materia de literatura.